令和6年8月27日

市立輪島病院

輪島市

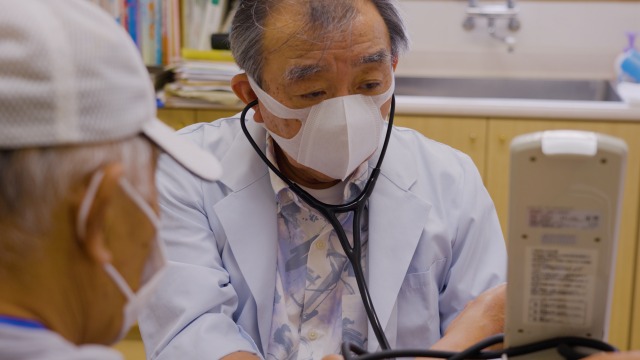

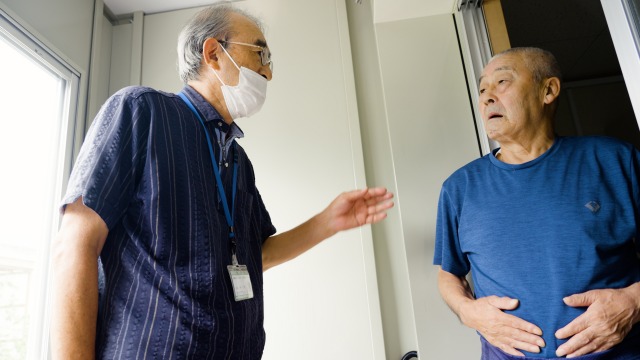

輪島市にある市立輪島病院は、市内で唯一の総合病院です。震災前は急性期病棟と地域包括ケア病棟を備え、かかりつけ医として、また入院施設として、地域医療の重要な役割を担ってきました。住民の避難により患者数が大幅に減少する中、4月には介護医療院を開設するなど、被災地のニーズに合わせた病院のあり方を模索。重点を置いたのは「患者が退院した後の暮らし」だったといいます。震災後の現場の様子や、現在に至るまでの変遷について、品川誠院長、中西智樹小児科長にお話を伺いました。

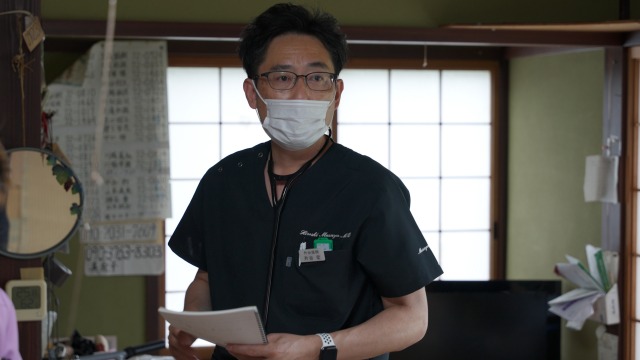

品川 誠

市立輪島病院 院長

中西 智樹

市立輪島病院 小児科長

発災直後は徒歩で来院する方が多かったのですが、外が暗くなり始める頃には、倒壊家屋から救助された重症者が次々と運ばれてきました。外科系の先生が2人いたので何とかなりましたが、翌朝までに80人を診たので、かなり大変でした。当院での当直は通常1名体制なので、ある程度の処置を皆ができたことが役立ったのではないかと思います。

発災直後は徒歩で来院する方が多かったのですが、外が暗くなり始める頃には、倒壊家屋から救助された重症者が次々と運ばれてきました。外科系の先生が2人いたので何とかなりましたが、翌朝までに80人を診たので、かなり大変でした。当院での当直は通常1名体制なので、ある程度の処置を皆ができたことが役立ったのではないかと思います。

精神的に負担が大きかったのは、初めの48時間でした。DMATが到着するまでは休むこともできず、体力面、精神面ともに厳しい状態でしたね。

当初は、これだけ大きな被害があれば翌日には外部の応援が来てくれるのではないかと思っていたんです。陸路も海路も断たれていたため、応援がいつ来るか分からない中、医師は夜中も3時間交替で、夜勤・日勤が連続して48時間続く状態だったので、見通しが立たなかったのは辛かったですね。

中西:1,2週目以降は市外に避難された方も多く、患者さんの数はだいぶ減りました。外部からの応援のおかげで交代勤務することができたので、最初の頃より負担は軽減していたと思います。ただ、生活の面でいうと、自分たちも被災して水も使えないような状態でしたので、落ち着かない日々が続きました。外来が再開したのは1月22日でした。

中西:さまざまな検査機材や棚がすべて倒れ、その影響で扉が開かない部屋もありました。そのため、必要な物も取り出せず、検査をしようにも限られたことしかできない状態でした。

震災発生初期は、外傷や疾患の対応も大事ですが、実は周囲の施設の管理が非常に重要です。医師がいくら頑張っても、物資がなければ対応することができないので、食料や酸素、点滴などの医療機材を集めて、備蓄する流れを作らないといけません。実際に一番問題だったのは酸素でした。

訓練では、物品の確認もすべて「大丈夫です」という設定だったので、実際に災害が起こると、まず責任者に報告する体制さえ整っていませんでした。そのため、いわゆる立ち上げ期に必要な物品や医療機器、責任者を表にまとめ、それぞれの連絡先が分かるような緊急時の組織図をつくることから始めました。事務、物品、施設管理、用具管理、栄養、薬剤、検査・診療、介護など、8つの部門をつくりましたね。

災害時は本部が命令を下さないと、皆どの方向に向かって進めばいいか分かりません。DMATの方にフォローしていただいて毎朝会議を開き、そこで決まった内容を廊下に貼って、職員全員が見られる形にしました。他にも、目安箱のようなシステム作りや環境整備など、DMATの方にはメンタル面でもかなり支えていただきました。

中西:ライフラインの中で一番困ったのは、水でした。電気は当日の22時に復旧したのですが、水に関しては病院全体が回復するには3月中旬までかかりました。

通常のトイレが使えない状態だったので、院内の衛生環境も悪化してしまって。4日の夜に千葉県君津市の災害用トイレトレーラーが到着して、本当に良かったです。

品川:下水が使えないのは大変でしたね。感染症を起こしてもおかしくないような状態でした。それに、上水道が流せないので、水が必要な検査や機器のメンテナンスができなくて。透析の機械も水が必要なので、3月下旬に下水が復旧してからようやく使えるようになりました。

品川:下水が使えないのは大変でしたね。感染症を起こしてもおかしくないような状態でした。それに、上水道が流せないので、水が必要な検査や機器のメンテナンスができなくて。透析の機械も水が必要なので、3月下旬に下水が復旧してからようやく使えるようになりました。

平成19年の震災時、水道管がダメージを受けて水が使えなくなったという背景があったので、その時から透析患者は外部に搬送する方針にしていたんです。今回は自衛隊をはじめ、多くの方々が患者さんを運んでくれて。受け入れ先も事前にトレーニングされていたのでスムーズに進み、5日には搬送が終わっていました。

その後、避難所でコロナやインフルエンザなどの感染症が流行したこともあり、やはり弱った人々をそのまま置いておくことはできなかったと思います。

品川:コロナ、インフルエンザ、感染性胃腸炎の患者さんをそれぞれ区分けをつくり、避難所から症状のある方を分けていたんです。避難所でトリアージを行っていたおかげで、負担は減ったと思います。人工呼吸器が必要で運ばれてきた方や、コロナで市外へ搬送した方はいませんでした。

普通なら、外来患者数が戻ると入院患者数も戻るはずなのですが、市内の特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居していた500人のうち、現時点で戻ってきているのはまだ50人もいません。建物の損壊が大きく、職員の多くが辞めてしまったところも多いので、たとえ施設が再開されても、介護サービスの供給体制を元に戻すことができない状況です。仮設住宅ができてニーズも増えてきてはいますが、そういった点も入院患者の総数にかなり影響を及ぼしていると思います。

避難所はまもなく閉鎖されるかもしれませんが、仮設住宅での生活が難しい方々も出てくるでしょう。それでも「ここで生活したい」という方々の気持ちを考えると、地域に介護施設が必要だと感じ、4月に介護医療院を開設しました。

介護医療院については、周辺の介護施設が損壊して元には戻らない状況だったので、1月中旬から構想を練っていました。入院しても退院後にADLが低下し、生活できない方も出てきます。仮設住宅は通常一部屋しかないので、介護ベッドを置くとそれだけで一杯になってしまいます。そんな環境ではとても暮らせないので、介護のための施設が必要だと考えていたのです。

中西:小児科に関しては、患者数が激減しました。1月から中学生の集団避難が始まり、輪島市に中学生がいない状態が2,3月と続きました。また、震災前と比べて未就学児の数も大幅に減少しました。

今はできることも限られてはいますが、地域には小児科を必要とする家庭が必ずあるはずです。ライフラインの回復とともに、少しずつ戻ってくる方も増えているので、地域の方々が安心して生活できるよう、引き続き頑張っていこうと思います。

発災直後の道路状況などを考えると、病院のある地域がどんな地形で、大きな災害が発生したときに何が起こるのか、最悪の状況を想定しておくべきだったと思います。現場では長期間の断水が本当に大変だったので、トイレトレーラーの存在には大いに助けられました。

発災直後の道路状況などを考えると、病院のある地域がどんな地形で、大きな災害が発生したときに何が起こるのか、最悪の状況を想定しておくべきだったと思います。現場では長期間の断水が本当に大変だったので、トイレトレーラーの存在には大いに助けられました。

また、災害時の職員との連絡方法や、院長不在時の責任の所在を明確にしておくこと、病院の被災状況を外部に発信することも重要です。難しいことではありますが、災害時に情報を各所に伝達する本部機能を担えるよう、緊急事態を想定した訓練や、体制の構築を事前に行っておくことが必要だと思います。

市立輪島病院 院長

中西 智樹

市立輪島病院 小児科長

市内にいた常勤医師6名で、発災直後の苦しい48時間を乗り切った

─発災直後の状況はどうでしたか。

中西:私は病院近くの官舎で被災し、すぐに病院に向かいました。院内ではさまざまなものが倒れ、散乱している状態でしたね。輪島市内にいた常勤医師6名が何とか集まり、まず院内の患者さんの安全を確認した後、屋外の駐車場でトリアージを開始しました。 発災直後は徒歩で来院する方が多かったのですが、外が暗くなり始める頃には、倒壊家屋から救助された重症者が次々と運ばれてきました。外科系の先生が2人いたので何とかなりましたが、翌朝までに80人を診たので、かなり大変でした。当院での当直は通常1名体制なので、ある程度の処置を皆ができたことが役立ったのではないかと思います。

発災直後は徒歩で来院する方が多かったのですが、外が暗くなり始める頃には、倒壊家屋から救助された重症者が次々と運ばれてきました。外科系の先生が2人いたので何とかなりましたが、翌朝までに80人を診たので、かなり大変でした。当院での当直は通常1名体制なので、ある程度の処置を皆ができたことが役立ったのではないかと思います。精神的に負担が大きかったのは、初めの48時間でした。DMATが到着するまでは休むこともできず、体力面、精神面ともに厳しい状態でしたね。

当初は、これだけ大きな被害があれば翌日には外部の応援が来てくれるのではないかと思っていたんです。陸路も海路も断たれていたため、応援がいつ来るか分からない中、医師は夜中も3時間交替で、夜勤・日勤が連続して48時間続く状態だったので、見通しが立たなかったのは辛かったですね。

─場所柄、震災の影響で人がすぐに来られないなどの問題もあったのでしょうか。

品川:そうですね。249号線があちこち崩落し、トンネルや道路が壊れていました。職員は皆その道を通って通勤しているので、翌日は30〜40人しか集まれなかったんです。危うく1万人を超える孤立集落になるところでした。現在はトンネルが補強されていますが、もし崩れていたら私自身もここに来ることができず、残された人たちだけで対応せざるを得なかったと思います。中西:1,2週目以降は市外に避難された方も多く、患者さんの数はだいぶ減りました。外部からの応援のおかげで交代勤務することができたので、最初の頃より負担は軽減していたと思います。ただ、生活の面でいうと、自分たちも被災して水も使えないような状態でしたので、落ち着かない日々が続きました。外来が再開したのは1月22日でした。

現場で見えた、震災前の災害訓練と現実のギャップ

品川:実は、震災の2ヶ月前に災害訓練をしていたのですが、訓練では他の場所で災害が発生し、こちらに救急搬送されるという設定でした。職員が集まってトリアージ処置をしたのですが、訓練では病院が無傷の状態なので、まずそこから違いましたね。実際は壁が崩れ、院内も危険な状態でした。中西:さまざまな検査機材や棚がすべて倒れ、その影響で扉が開かない部屋もありました。そのため、必要な物も取り出せず、検査をしようにも限られたことしかできない状態でした。

─もし今後、災害訓練を行うとしたら、どのような設定にしますか。

品川:難しいですね。訓練は平日に行うので、大部分の医師や看護師が揃っている状態で始まります。実際には通常の半分以下から三分の一程度の人数で、人手が足りない状況でした。実際の状況に近い訓練にするためには、人数や使える物品を減らすなど、設定から大きく変更しないといけません。病院避難に近い状態でしたので、それを前提に災害訓練を行うのは難しいのではないかと思います。

DMATのサポートを受け、緊急時の指揮体制を構築

─DMATの医療支援についてはいかがでしたか。

品川:DMATの動きは素晴らしかったです。責任者を立てることや一つひとつの役割分担、何が必要か、指揮をどう取るべきかなど、今まで本部機能が脆弱だったことがよく分かりました。震災発生初期は、外傷や疾患の対応も大事ですが、実は周囲の施設の管理が非常に重要です。医師がいくら頑張っても、物資がなければ対応することができないので、食料や酸素、点滴などの医療機材を集めて、備蓄する流れを作らないといけません。実際に一番問題だったのは酸素でした。

訓練では、物品の確認もすべて「大丈夫です」という設定だったので、実際に災害が起こると、まず責任者に報告する体制さえ整っていませんでした。そのため、いわゆる立ち上げ期に必要な物品や医療機器、責任者を表にまとめ、それぞれの連絡先が分かるような緊急時の組織図をつくることから始めました。事務、物品、施設管理、用具管理、栄養、薬剤、検査・診療、介護など、8つの部門をつくりましたね。

災害時は本部が命令を下さないと、皆どの方向に向かって進めばいいか分かりません。DMATの方にフォローしていただいて毎朝会議を開き、そこで決まった内容を廊下に貼って、職員全員が見られる形にしました。他にも、目安箱のようなシステム作りや環境整備など、DMATの方にはメンタル面でもかなり支えていただきました。

「退院後の生活」を最優先し、患者の二次避難を選択

品川:患者さんは、急性期さえ乗り切れば安定することが多いので、その後は二次避難してもらうことを考えていました。医療機関としての機能が損なわれている以上、重症者を置いておけなかったんです。2月中旬頃になると、施設の高齢者も皆避難していたので、医療ニーズはかなり下がっていました。中西:ライフラインの中で一番困ったのは、水でした。電気は当日の22時に復旧したのですが、水に関しては病院全体が回復するには3月中旬までかかりました。

通常のトイレが使えない状態だったので、院内の衛生環境も悪化してしまって。4日の夜に千葉県君津市の災害用トイレトレーラーが到着して、本当に良かったです。

品川:下水が使えないのは大変でしたね。感染症を起こしてもおかしくないような状態でした。それに、上水道が流せないので、水が必要な検査や機器のメンテナンスができなくて。透析の機械も水が必要なので、3月下旬に下水が復旧してからようやく使えるようになりました。

品川:下水が使えないのは大変でしたね。感染症を起こしてもおかしくないような状態でした。それに、上水道が流せないので、水が必要な検査や機器のメンテナンスができなくて。透析の機械も水が必要なので、3月下旬に下水が復旧してからようやく使えるようになりました。平成19年の震災時、水道管がダメージを受けて水が使えなくなったという背景があったので、その時から透析患者は外部に搬送する方針にしていたんです。今回は自衛隊をはじめ、多くの方々が患者さんを運んでくれて。受け入れ先も事前にトレーニングされていたのでスムーズに進み、5日には搬送が終わっていました。

─患者さんを二次避難させるにあたり、大変だったことはありましたか。

品川:退院して戻る場所が避難所しかないので、通常なら入院して処置ができる患者さんがいても、外部に搬送するしかなかったのは心苦しかったですね。生活レベルが下がった方々を受け入れる施設がなかったんです。入院が必要かどうかは別として、避難所では生活できないと思われる方々も多くいらっしゃいました。ご家族の方にも、後の合併症を考えると、設備の整ったところに避難したほうがいいと説明していました。その後、避難所でコロナやインフルエンザなどの感染症が流行したこともあり、やはり弱った人々をそのまま置いておくことはできなかったと思います。

─感染症対策はどのようにされていたのでしょうか。

中西:発災から4,5日は外傷患者さんがメインでしたが、その後、コロナやインフルエンザの発熱患者さんが増えてきました。患者さんのゾーニングはDMATの先生たちの間でも課題となり、当初は一つの学校に感染者を集めようという方針で動いていました。品川:コロナ、インフルエンザ、感染性胃腸炎の患者さんをそれぞれ区分けをつくり、避難所から症状のある方を分けていたんです。避難所でトリアージを行っていたおかげで、負担は減ったと思います。人工呼吸器が必要で運ばれてきた方や、コロナで市外へ搬送した方はいませんでした。

輪島の人々が安心して戻って来られる病院のあり方を目指して

─病院内の人手は、震災前と比べて減少しているのでしょうか。

品川:130名いた看護師が100名ほどになり、リハビリ療法士も15人減るなど、少しずつ影響が出ています。医師も3名減りましたが、科としての機能は維持できている状態です。発災後は、医師は支援のおかげで交代ができたものの、事務員は不足していました。普通なら、外来患者数が戻ると入院患者数も戻るはずなのですが、市内の特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居していた500人のうち、現時点で戻ってきているのはまだ50人もいません。建物の損壊が大きく、職員の多くが辞めてしまったところも多いので、たとえ施設が再開されても、介護サービスの供給体制を元に戻すことができない状況です。仮設住宅ができてニーズも増えてきてはいますが、そういった点も入院患者の総数にかなり影響を及ぼしていると思います。

─もともとの病床数は175床とのことですが、現状はいかがでしょうか。今後の目標や、それに向けて実施したことを教えてください。

品川:現在、100床を目指しているところです。1月1日時点では、110名ほどの患者さんが入院していました。看護師の数が減ってしまったので、フル稼働しても80床が限界かと思います。避難所はまもなく閉鎖されるかもしれませんが、仮設住宅での生活が難しい方々も出てくるでしょう。それでも「ここで生活したい」という方々の気持ちを考えると、地域に介護施設が必要だと感じ、4月に介護医療院を開設しました。

介護医療院については、周辺の介護施設が損壊して元には戻らない状況だったので、1月中旬から構想を練っていました。入院しても退院後にADLが低下し、生活できない方も出てきます。仮設住宅は通常一部屋しかないので、介護ベッドを置くとそれだけで一杯になってしまいます。そんな環境ではとても暮らせないので、介護のための施設が必要だと考えていたのです。

中西:小児科に関しては、患者数が激減しました。1月から中学生の集団避難が始まり、輪島市に中学生がいない状態が2,3月と続きました。また、震災前と比べて未就学児の数も大幅に減少しました。

今はできることも限られてはいますが、地域には小児科を必要とする家庭が必ずあるはずです。ライフラインの回復とともに、少しずつ戻ってくる方も増えているので、地域の方々が安心して生活できるよう、引き続き頑張っていこうと思います。

医療関係者へメッセージ

リアルな災害を想定した備えと、緊急時の体制構築を

発災直後の道路状況などを考えると、病院のある地域がどんな地形で、大きな災害が発生したときに何が起こるのか、最悪の状況を想定しておくべきだったと思います。現場では長期間の断水が本当に大変だったので、トイレトレーラーの存在には大いに助けられました。

発災直後の道路状況などを考えると、病院のある地域がどんな地形で、大きな災害が発生したときに何が起こるのか、最悪の状況を想定しておくべきだったと思います。現場では長期間の断水が本当に大変だったので、トイレトレーラーの存在には大いに助けられました。また、災害時の職員との連絡方法や、院長不在時の責任の所在を明確にしておくこと、病院の被災状況を外部に発信することも重要です。難しいことではありますが、災害時に情報を各所に伝達する本部機能を担えるよう、緊急事態を想定した訓練や、体制の構築を事前に行っておくことが必要だと思います。