令和6年8月9日

尾張循環器・糖尿病内科クリニック

穴水町

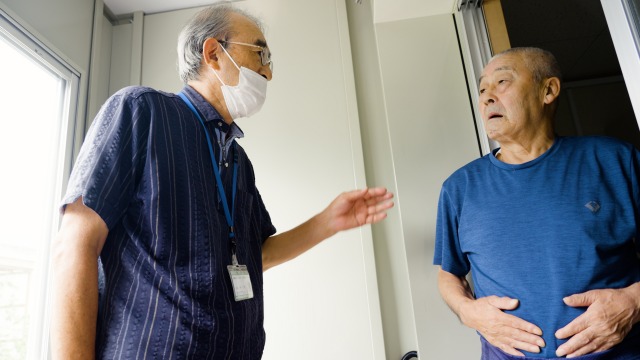

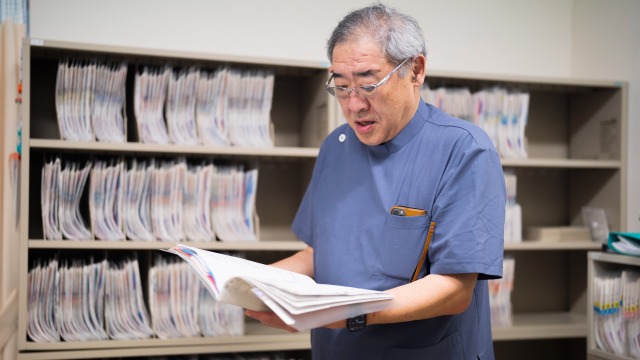

尾張循環器・糖尿病内科クリニックは、県内に複数の医療施設をもつ医療法人社団です。その院長である尾張先生は、震災当時は穴水町の避難所を周り、被災者のサポートにあたりました。そこで感じたのは、民間の医療機関と自治体の連携の難しさだったと語ります。複数の施設の経営にあたり、多くの患者さまとスタッフを抱える尾張先生だからこそ感じた、災害時の医療現場の課題や復興に向けた思いについて、お話しを聞きました。

尾張 祐樹

医療法人社団誠美会 尾張循環器・糖尿病内科クリニック 院長

震災翌日から、自分の医院に戻るための準備を始めました。系列の医院からの情報も集めながら、何を持っていくべきかリサーチして、金沢市内のホームセンターを周りながら準備を進めました。ガソリンは給油の上限があったので、いくつもガソリンスタンドを経由しながら、被災地に向かいました。片道6時間半かかったと思います。

あの時は、地域の指定避難所だけでなく自主避難所として人が集まっている場所もたくさんありました。ただ、どこが避難所になっているのか、避難所がどんな状況なのか、情報が少なく動き出しには時間がかかりましたね。防災無線の活用や、いざという時の連絡網の仕組みなどがもっと充実していればこの時間は短縮できたのかなと思います。

また、私たち法人が所有している救急車は、あくまで一般車両の分類に入るので、まったく患者様のために役立てられなかったことも悔しいできごとでした。緊急車両であれば5分で到着するところを、一般車両では1時間もかかってしまいます。それでは、必要な時に必要な医療を提供することはできません。少なくとも災害時は、民間の救急車も緊急車両として稼働する権限を与えるなど、新しいルールの構築が必要だと考えています。

当クリニックにはいくつかの関連施設があり、グループとしては合計140名ほどのスタッフが在籍しています。その連携によって助け合うことができたのはとてもありがたかったですね。ただ、冒頭にもお話ししましたが、今回の震災で、地震による土砂崩れに飲み込まれて亡くなったスタッフがいました。家族の中でお兄さんだけがご無事だったとのことだったので、なにか助けになればと思い、いま同グループで働いてもらっています。大切な人を失った喪失感を分かち合い、すこしでも前向きに過ごしてくれたらと思います。

全国の医師に伝えたいのは、もし自分が診療しているエリアで災害が発生したとき、どんな行動をとるべきかをシミュレーションしてみてほしいということ。IT化が進んでいる医療現場ですが、停電してしまっては患者さんのデータを見ることもできません。医療機関側で把握するのにも限界があります。でも、患者様ひとり一人(もしくはそのご家族)に通院している医院や先生の名前、服用している薬を覚えてもらうことはお願いできるはず。そうすることで、避難所でも適切な対応をすることができます。災害が起きる前に、できる備えを促すことも私たちの役割なのだと考えています。

全国の医師に伝えたいのは、もし自分が診療しているエリアで災害が発生したとき、どんな行動をとるべきかをシミュレーションしてみてほしいということ。IT化が進んでいる医療現場ですが、停電してしまっては患者さんのデータを見ることもできません。医療機関側で把握するのにも限界があります。でも、患者様ひとり一人(もしくはそのご家族)に通院している医院や先生の名前、服用している薬を覚えてもらうことはお願いできるはず。そうすることで、避難所でも適切な対応をすることができます。災害が起きる前に、できる備えを促すことも私たちの役割なのだと考えています。

医療法人社団誠美会 尾張循環器・糖尿病内科クリニック 院長

「往診セット」を作り、地域の医師らと共に避難所をまわった。

─地震発生当時について教えてください。

金沢市の自宅におりました。あの日、大きな揺れは2回ほどあったんです。1回目に揺れてすぐに穴水に住むスタッフに連絡をして安否確認をしていたのですが、2回目の揺れでスタッフの一人と連絡が取れなくなり、後日亡くなったことがわかりました。医療関係者であると同時に、私たちは被災者でもあります。そういった意味でも、この震災はとても大きな出来事になっています。震災翌日から、自分の医院に戻るための準備を始めました。系列の医院からの情報も集めながら、何を持っていくべきかリサーチして、金沢市内のホームセンターを周りながら準備を進めました。ガソリンは給油の上限があったので、いくつもガソリンスタンドを経由しながら、被災地に向かいました。片道6時間半かかったと思います。

─病院の被災状況はどのようなものでしたか?

穴水町のクリニックは、ガラスも全部割れて、ドアも外れて、あらゆるものが散乱していましたね。PCも倒れてしまって。水道も電気も止まっているので、16時ごろには日が落ちてあたりは暗くなります。復旧作業に当てられる時間がなかなか取れず、困りましたね。─被災地で、尾張先生はどのように過ごされていたのですか?

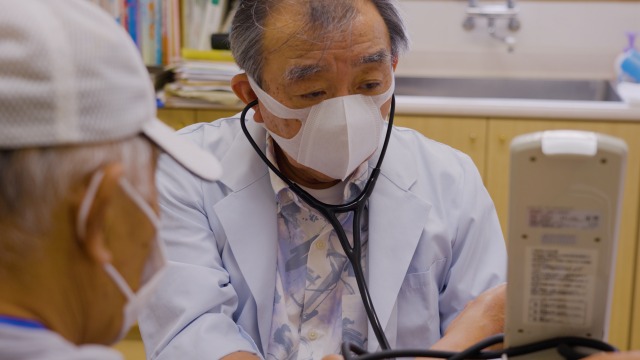

被災後にDMATがきてくれたのは1月4日、体制が整ったのは5日のことでした。3日の時点では、まだなにも体制ができていなかったので、地元の医師たちが動く必要があると考えました。そこで、いつでも対応ができるように、使える道具を集めて「往診セット」のようなものを用意。穴水町にある他の二つの医院の先生(丸岡先生と北川先生)と連絡を取り合って役場へ向かいました。そして能登北部医師会、町の薬剤師の先生、役場の方とも連携し、今すべきことを洗い出し、大小合わせて30箇所ほどの避難所を手分けして回ることになりました。あの時は、地域の指定避難所だけでなく自主避難所として人が集まっている場所もたくさんありました。ただ、どこが避難所になっているのか、避難所がどんな状況なのか、情報が少なく動き出しには時間がかかりましたね。防災無線の活用や、いざという時の連絡網の仕組みなどがもっと充実していればこの時間は短縮できたのかなと思います。

災害時の柔軟な対応・強固な指揮系統の確立を。

─被災地で動いてみて、どのようなことを感じましたか?

災害時の医療機関と自治体の連携には課題が山積みであるのだと実感しています。特に感じたのが、強固な指揮系統が整えられていないということ。情報収集に時間がかかったのも、県の許可取りがうまく進まなかったのも、「だれがなんの管轄なのか」「どのような優先順位で医療チームは動くべきか」「どのように連携することで、より多くの被災者を救えるのか」そういった点がはっきりしていなかったからだと思います。災害時に、強いリーダーシップをとって全体をまとめる存在はとても重要なのだと強く感じました。─課題が浮き彫りになったできごとがあれば教えてください。

たとえば、当クリニックの関連施設のひとつに老人ホームがあるのですが、そこも地震により電気や水道が止まっていました。高齢者の方にとっては人工呼吸器の電源を確保できなかったり、衛生環境が保てなかったりと大きなダメージとなるため、いち早く避難する必要があります。そこで私は、金沢市内の関連施設に避難させることを検討しました。自衛隊のヘリコプターや、社用の緊急車両を使って移動を試みたのですが、なかなか県の許可がおりず、もどかしさを感じましたね。また、私たち法人が所有している救急車は、あくまで一般車両の分類に入るので、まったく患者様のために役立てられなかったことも悔しいできごとでした。緊急車両であれば5分で到着するところを、一般車両では1時間もかかってしまいます。それでは、必要な時に必要な医療を提供することはできません。少なくとも災害時は、民間の救急車も緊急車両として稼働する権限を与えるなど、新しいルールの構築が必要だと考えています。

患者様の層も変化し、経営方針の立て直しが必要に。

─震災前に比べて、クリニック全体ではどのような変化がありましたか?

震災を経て、患者さんの層にも変化がありました。尾張クリニックは内科の中でも、循環器科や糖尿病内科、内分泌内科、老年病内科などを専門としているので、これまでは治療のために遠方から通われる患者さまも多くいました。しかし、震災後は地元の患者様で初診の方も増え、思いがけず地域密着型の経営に方針をシフトチェンジしていく可能性を感じています。でも、穴水町から避難していってしまった人たちがどれくらい帰ってくるか、先は読めません。経営方針を立て直すにも、次のビジョンがまったく見えていない状況にあり、不安は残りますね。当クリニックにはいくつかの関連施設があり、グループとしては合計140名ほどのスタッフが在籍しています。その連携によって助け合うことができたのはとてもありがたかったですね。ただ、冒頭にもお話ししましたが、今回の震災で、地震による土砂崩れに飲み込まれて亡くなったスタッフがいました。家族の中でお兄さんだけがご無事だったとのことだったので、なにか助けになればと思い、いま同グループで働いてもらっています。大切な人を失った喪失感を分かち合い、すこしでも前向きに過ごしてくれたらと思います。

この震災をモデルケースに、災害時の医療体制の見直しにつながれば。

─震災を通じて、いま、どのようなことを考えていますか。

高齢化や過疎化が進む能登ですが、17年前の能登半島地震の時には”25年後の日本のモデルケースになる町”と言われていました。これから、日本はもっと高齢社会になり、人口も少なくなっていくでしょう。そんな環境で、災害が起きたらどうなるのか。どう行動するべきか。今こそ、この街をモデルケースとして、さまざまな地域で災害時の医療体制を見直したり、防災行動を呼びかける動きが広がったらいいですね。医療関係者へメッセージ

患者さまそれぞれの『備え』の呼びかけを。

全国の医師に伝えたいのは、もし自分が診療しているエリアで災害が発生したとき、どんな行動をとるべきかをシミュレーションしてみてほしいということ。IT化が進んでいる医療現場ですが、停電してしまっては患者さんのデータを見ることもできません。医療機関側で把握するのにも限界があります。でも、患者様ひとり一人(もしくはそのご家族)に通院している医院や先生の名前、服用している薬を覚えてもらうことはお願いできるはず。そうすることで、避難所でも適切な対応をすることができます。災害が起きる前に、できる備えを促すことも私たちの役割なのだと考えています。

全国の医師に伝えたいのは、もし自分が診療しているエリアで災害が発生したとき、どんな行動をとるべきかをシミュレーションしてみてほしいということ。IT化が進んでいる医療現場ですが、停電してしまっては患者さんのデータを見ることもできません。医療機関側で把握するのにも限界があります。でも、患者様ひとり一人(もしくはそのご家族)に通院している医院や先生の名前、服用している薬を覚えてもらうことはお願いできるはず。そうすることで、避難所でも適切な対応をすることができます。災害が起きる前に、できる備えを促すことも私たちの役割なのだと考えています。