令和6年8月30日

大貫眼科医院

珠洲市

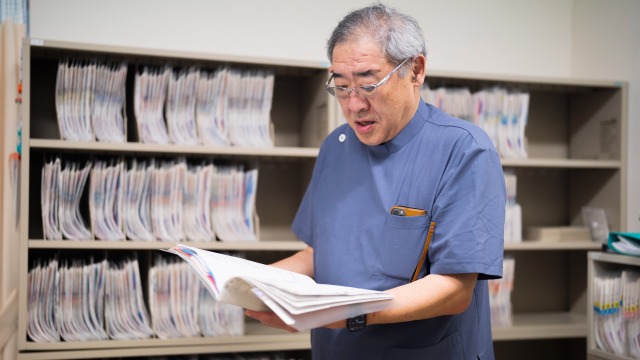

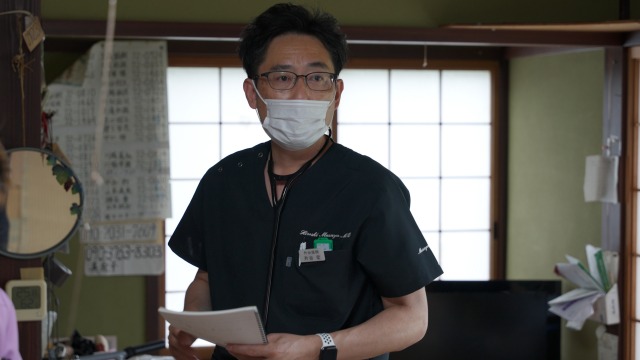

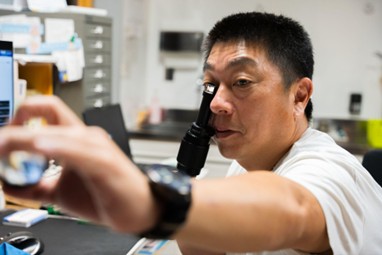

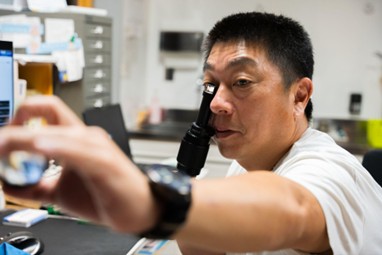

大貫眼科医院は、石川県珠洲市にある医療法人社団です。その院長である大貫先生は、震災翌日ご家族とともに奥様の地元である小松市に一時的に避難。クリニックの再開にあたり、周囲の人との助け合いが何よりの力になったと語ります。医師であり、同時に被災者でもある大貫先生が感じた、災害時の課題や眼科医として診療を続ける想いについて、お話を伺いました。

大貫 和徳

医療法人社団 大貫眼科医院 院長

その後長女から電話があり、母と子どもたちは既に避難所へ向かっており、父のみまだ避難できていないことが分かりました。両親の自宅へ向かい父と合流し、一時避難所であった近隣の消防署へ移動しました。家族全員が合流し、無事を確認できたのは17時30分頃でした。

その後長女から電話があり、母と子どもたちは既に避難所へ向かっており、父のみまだ避難できていないことが分かりました。両親の自宅へ向かい父と合流し、一時避難所であった近隣の消防署へ移動しました。家族全員が合流し、無事を確認できたのは17時30分頃でした。

21時30分頃に大津波警報が津波警報に下げられた段階で、家族全員で停電を回避した両親の自宅へ戻りました。そして翌日、小松市出身の妻の兄から「金沢へのルートが見つかった」との連絡を頼りに、珠洲市を出ることに決めました。両親と妻、子ども4人の計8名、車2台に分かれて昼過ぎに出発したのですが、ものすごい渋滞で。小松市に到着して、二次避難が完了したのは翌0時頃でした。

帰ってきたときは、色々なものが倒れていてぐちゃぐちゃでしたね。割れたガラスを片付けて、クリニックを開けられるように準備をしました。機械類が全部生きていたのは幸いでしたね。

この建物は、もともと祖父が外科をやっていたときに建てたものなんです。市役所や町役場を建てるための木材を使って作ったらしく、普通より柱が太く頑丈だったのも良かったのかもしれません。

あとは、手術中に停電があったときのバックアップにと思って、無停電電源装置を手術室に置いていました。ただ、バッテリー容量がそれほど大きくないのと、買い替えの時期だったこともあり、電気自動車と車の電源を家の中に入れるV2H装置をセットで一昨年導入していました。ちょうど地震の前の年にその設備ができたばかりだったんです。幸い7日には電気も使えるようになりましたが、電気がなくてもある程度のことはできたことは大きかったです。

毎年冬には電気のポンプで水を汲んで、井戸水を駐車場に撒くことで雪を溶かしていたんです。年に1,2ヶ月は井戸を稼働していたので、比較的水がきれいでした。一昨年の冬にポンプが壊れて、去年新しいポンプを入れていたのもラッキーでしたね。

当然、設備屋さんや大工さん、電気屋さんも何ヶ月待ちという状態だったのですが、普段付き合っている仲間が全部助けてくれて。お互いに助け合って、普段からみんなと力を合わせているからこそ、こんなときに協力してくれたんだろうなと思います。

手を洗ったりするための生活用水がないのがネックだったのですが、井戸水が使えるようになって一応、解決して。電気が来たらヒーターを入れればお風呂も沸かせるし、工夫して生活できる体裁を整えていきました。

飲料水に関しては、薬の問屋さんや機械屋さんなど、仕事の関係であちこちに行かれる方たちが大量に水を置いていってくれたので、おかげで困ることはありませんでした。

断水状態のときは、手を洗う井戸水が清潔かどうか判断できないところもあって、手術行為ができないのには困りましたね。それ以外の内科的な診断や薬の処方は問題なくできていました。

ただ、スタッフの面でいうと、受付業務の方3人が全員遠方に避難し、結局そのまま退職してしまいました。クリニックの受付は、ある程度の専門知識が必要です。妻は看護師で、受付の仕事内容もある程度把握していたので、代打でそこに入ってもらいました。患者さんが少ない状態からの再開だったので、徐々にまわるようになっていった感じです。

眼科という特殊性だと思いますが、救急で眼科の対応が必要となる疾患は数えるほどしかありません。スタッフも患者さんもいないのだから、1月は日数と時間を減らしてできることをやる、という方向性で行くことにしました。

震災前は、毎週30件くらいの白内障手術を行っていたんです。土地柄、手術を希望する高齢者が多くて、年末には6月までの手術予約が入っていました。震災後も「やはり早く手術してほしい」という方がポツリポツリと現れ、当院としても、手術を再開することで仕事として元の形に戻るだろうなと予想していました。

再開後は、手術を希望する患者さんが予想以上に出てきて。外来患者さんがまだ毎年の半分くらいの段階で、手術件数は例年の7,8割まで戻ったんです。だから、2月に手術を開始したことが分岐点だったと思います。

人員不足に関しては、看護師は出せるけど受付は出せない、という回答をもらいましたね。

僕らは1月中旬以降、移動ができるようになっていたので、正直言って水とお金以外の支援は要らなくて。助かった部分もありますが、手続きに手間と時間がかかるお金を受け取るのは大変でした。「2社以上見積もりを取らないと支援が受け取れない」と言われても、もし見積もりを取れる業者もいないような土地で地震があったら、どうすればいいのでしょうか。悪いように使うつもりはないので、そういう手間をカットして早く現金を渡してほしいというのが、被災者の正直な気持ちだと思います。

最初は、もしかしたら他所へ行って新しく開業しないといけないかもしれないとも考えていたのですが、思った以上に人が戻ってきて、これならやっていけるかなと思ったのは5,6月くらいからですね。スタッフの離職や診察日数の削減など、不本意ながら支出のスリム化も同時にできているので、当分の間は震災前のレベルでの診療を維持できたら良いのではないかと考えています。患者さんに「続けてくれてありがとうね」と言っていただくと、もうやめられないなと思うのが本音です。

震災を経験して思うのは、自然の力には敵わないということです。中学校の恩師も、学校の同級生数人も家に潰されて亡くなりました。僕がバッチリ備えをしていたから生き延びたわけでもなく、少し場所がずれていたら自分の身に起きていたことかもしれません。繰り返しになりますが、普段からみんなと仲良くしておくこと。それ以外のアドバイスはないと思います。

医師会の皆様におかれましては、多額の義援金をはじめ様々な応援をいただき本当にありがとうございました。初めて支援を受ける立場となり、皆様のご厚意に甘えて、家族のため、スタッフのため、そして地元に残された患者さんのために大切に利用させていただきました。

医師会の皆様におかれましては、多額の義援金をはじめ様々な応援をいただき本当にありがとうございました。初めて支援を受ける立場となり、皆様のご厚意に甘えて、家族のため、スタッフのため、そして地元に残された患者さんのために大切に利用させていただきました。

災害の備えに関しては、当院は井戸水の利用、電気自動車とV2H設備、部分的な停電回避などラッキーが重なり診療の早期再開が可能となりました。しかしながら、真に震災時に必要なのは設備や機材でなく、人の力だと思いました。

両親や子どもの世話をしてくれた親類方、スタッフの家族、薬問屋さん、近所の大工さん、水道設備屋さん、瓦屋さん、車屋さんなど普段から付き合いのある仲間同士でそれぞれ助け合うことでなんとか乗り越えることができました。常に周りの人と助け合っていることが震災から立ち直る早道ではないかと思います。

医療法人社団 大貫眼科医院 院長

震災翌日、被災者として家族と二次避難することを選択

─震災直後はどうされていましたか。

午前中、近隣に住む両親の自宅でお正月のお祝いをした後、子ども4人を両親に預けて妻と自宅に戻り、後片付けをしていたところに一度目の地震が起こりました。避難の準備を始めたときに二度目の大きな地震が起こり、恐怖心というよりは驚きが強かったのを覚えています。玄関を開けたら、家の前で液状化の泥や水が噴き出していて、恐ろしい光景でした。 その後長女から電話があり、母と子どもたちは既に避難所へ向かっており、父のみまだ避難できていないことが分かりました。両親の自宅へ向かい父と合流し、一時避難所であった近隣の消防署へ移動しました。家族全員が合流し、無事を確認できたのは17時30分頃でした。

その後長女から電話があり、母と子どもたちは既に避難所へ向かっており、父のみまだ避難できていないことが分かりました。両親の自宅へ向かい父と合流し、一時避難所であった近隣の消防署へ移動しました。家族全員が合流し、無事を確認できたのは17時30分頃でした。21時30分頃に大津波警報が津波警報に下げられた段階で、家族全員で停電を回避した両親の自宅へ戻りました。そして翌日、小松市出身の妻の兄から「金沢へのルートが見つかった」との連絡を頼りに、珠洲市を出ることに決めました。両親と妻、子ども4人の計8名、車2台に分かれて昼過ぎに出発したのですが、ものすごい渋滞で。小松市に到着して、二次避難が完了したのは翌0時頃でした。

震災で大事なのは“人”の力。偶然が重なり、最小限の被害で済んだ

─翌日以降は、どのように過ごされましたか。

1月3日までは、家族と小松でお正月を過ごしました。同級生や友達と連絡を取り合いながら動いていたのですが、地元に残った仲間たちは避難所にいて、水も何もないと言っていて。金沢や小松なら何でも手に入るから、せっかく戻るならみんなの顔を見て支援物資を配ろうと切り替え、6日に妻と二人で戻ってきて仲間と合流しました。帰ってきたときは、色々なものが倒れていてぐちゃぐちゃでしたね。割れたガラスを片付けて、クリニックを開けられるように準備をしました。機械類が全部生きていたのは幸いでしたね。

─うまく家具を固定するなどの工夫をされていたのでしょうか。震災前に備えていたことはありましたか。

固定はあまりしていなかったです。開院当初から、精密機械は基本的に台の上に置いてあるだけで。重たい機械なので、よほど大きい地震でもなければ倒れたりしないとは思うのですが、別のクリニックでは壁にぶつかって倒れてしまったケースもあったみたいなので、その点は単純にラッキーだったのだと思います。この建物は、もともと祖父が外科をやっていたときに建てたものなんです。市役所や町役場を建てるための木材を使って作ったらしく、普通より柱が太く頑丈だったのも良かったのかもしれません。

あとは、手術中に停電があったときのバックアップにと思って、無停電電源装置を手術室に置いていました。ただ、バッテリー容量がそれほど大きくないのと、買い替えの時期だったこともあり、電気自動車と車の電源を家の中に入れるV2H装置をセットで一昨年導入していました。ちょうど地震の前の年にその設備ができたばかりだったんです。幸い7日には電気も使えるようになりましたが、電気がなくてもある程度のことはできたことは大きかったです。

─断水状態が続いたかと思うのですが、水はどうされていましたか。

水に関しては、家に古い井戸があって。井戸水を水道管に逆流させて、家の蛇口から井戸水が出るようなシステムを設備屋さんにつくってもらいました。毎年冬には電気のポンプで水を汲んで、井戸水を駐車場に撒くことで雪を溶かしていたんです。年に1,2ヶ月は井戸を稼働していたので、比較的水がきれいでした。一昨年の冬にポンプが壊れて、去年新しいポンプを入れていたのもラッキーでしたね。

当然、設備屋さんや大工さん、電気屋さんも何ヶ月待ちという状態だったのですが、普段付き合っている仲間が全部助けてくれて。お互いに助け合って、普段からみんなと力を合わせているからこそ、こんなときに協力してくれたんだろうなと思います。

手を洗ったりするための生活用水がないのがネックだったのですが、井戸水が使えるようになって一応、解決して。電気が来たらヒーターを入れればお風呂も沸かせるし、工夫して生活できる体裁を整えていきました。

飲料水に関しては、薬の問屋さんや機械屋さんなど、仕事の関係であちこちに行かれる方たちが大量に水を置いていってくれたので、おかげで困ることはありませんでした。

震災をきっかけに、クリニックの人員と診療時間を縮小

─診療を再開されたのはいつ頃だったのでしょうか。

1月10日にクリニックを再開しました。患者さんは多くはなかったですが、初日は4人、翌日以降は15人ほどの方が来ました。やはり「目が痛い」「目が見えない」と困っている人はそれなりにいたようです。震災前に行った術後患者さんのフォローアップもあったので、開けていなかったら申し訳ないという気持ちもありました。─医薬品など、必要な医療リソースはどのように確保されていたのでしょうか。

七尾の問屋さんが1日1便は往復を約束してくれたので、薬品が足りないことは一回もありませんでした。断水状態のときは、手を洗う井戸水が清潔かどうか判断できないところもあって、手術行為ができないのには困りましたね。それ以外の内科的な診断や薬の処方は問題なくできていました。

ただ、スタッフの面でいうと、受付業務の方3人が全員遠方に避難し、結局そのまま退職してしまいました。クリニックの受付は、ある程度の専門知識が必要です。妻は看護師で、受付の仕事内容もある程度把握していたので、代打でそこに入ってもらいました。患者さんが少ない状態からの再開だったので、徐々にまわるようになっていった感じです。

眼科という特殊性だと思いますが、救急で眼科の対応が必要となる疾患は数えるほどしかありません。スタッフも患者さんもいないのだから、1月は日数と時間を減らしてできることをやる、という方向性で行くことにしました。

─いつ頃から、通常のクリニック業務に戻りましたか。

JMAT、DMATなどの働きかけにより、2月中旬にWOTA(水の浄化装置)が来て、手洗いの懸念がなくなったので手術業務を再開しました。3月下旬には水道が開通し、下水の処理も地元業者に迅速に対応していただき、トイレの利用なども含め概ね震災前と同じ体制で診療ができるようになりました。震災前は、毎週30件くらいの白内障手術を行っていたんです。土地柄、手術を希望する高齢者が多くて、年末には6月までの手術予約が入っていました。震災後も「やはり早く手術してほしい」という方がポツリポツリと現れ、当院としても、手術を再開することで仕事として元の形に戻るだろうなと予想していました。

再開後は、手術を希望する患者さんが予想以上に出てきて。外来患者さんがまだ毎年の半分くらいの段階で、手術件数は例年の7,8割まで戻ったんです。だから、2月に手術を開始したことが分岐点だったと思います。

義援金の支給で「医師会に入っていてよかった」と心から思った

─外部からの支援はあったのでしょうか。

日本眼科医会からは、医薬品やメガネ、コンタクトレンズ等の支援物資の話がありました。他にも支援の話はいくつかいただきましたが、プリントを何枚も読んでチェックしたのに「個人のクリニックにはお渡しできません」と言われたり、診察の合間に時間を取られて何度も同じ説明をしなければいけなかったりしたことにはストレスを感じました。人員不足に関しては、看護師は出せるけど受付は出せない、という回答をもらいましたね。

─医師会に入っていて良かったと思うことはありましたか。

北部医師会の決定で、早い段階でかなりの額の義援金をいただき、本当に助かりました。僕らは1月中旬以降、移動ができるようになっていたので、正直言って水とお金以外の支援は要らなくて。助かった部分もありますが、手続きに手間と時間がかかるお金を受け取るのは大変でした。「2社以上見積もりを取らないと支援が受け取れない」と言われても、もし見積もりを取れる業者もいないような土地で地震があったら、どうすればいいのでしょうか。悪いように使うつもりはないので、そういう手間をカットして早く現金を渡してほしいというのが、被災者の正直な気持ちだと思います。

─診療の継続について、これからどうしていこうと考えていますか。

近隣に競合する眼科医院がないので、震災以降の人口減少に伴う受診数減少、収入減少はどうにもならないことだと思っています。高齢者が多いので、白内障手術に関しては引退するまでコツコツやっていくつもりです。最初は、もしかしたら他所へ行って新しく開業しないといけないかもしれないとも考えていたのですが、思った以上に人が戻ってきて、これならやっていけるかなと思ったのは5,6月くらいからですね。スタッフの離職や診察日数の削減など、不本意ながら支出のスリム化も同時にできているので、当分の間は震災前のレベルでの診療を維持できたら良いのではないかと考えています。患者さんに「続けてくれてありがとうね」と言っていただくと、もうやめられないなと思うのが本音です。

震災を経験して思うのは、自然の力には敵わないということです。中学校の恩師も、学校の同級生数人も家に潰されて亡くなりました。僕がバッチリ備えをしていたから生き延びたわけでもなく、少し場所がずれていたら自分の身に起きていたことかもしれません。繰り返しになりますが、普段からみんなと仲良くしておくこと。それ以外のアドバイスはないと思います。

医療関係者へメッセージ

震災時に必要なのは、設備や機材より「人」の力

医師会の皆様におかれましては、多額の義援金をはじめ様々な応援をいただき本当にありがとうございました。初めて支援を受ける立場となり、皆様のご厚意に甘えて、家族のため、スタッフのため、そして地元に残された患者さんのために大切に利用させていただきました。

医師会の皆様におかれましては、多額の義援金をはじめ様々な応援をいただき本当にありがとうございました。初めて支援を受ける立場となり、皆様のご厚意に甘えて、家族のため、スタッフのため、そして地元に残された患者さんのために大切に利用させていただきました。災害の備えに関しては、当院は井戸水の利用、電気自動車とV2H設備、部分的な停電回避などラッキーが重なり診療の早期再開が可能となりました。しかしながら、真に震災時に必要なのは設備や機材でなく、人の力だと思いました。

両親や子どもの世話をしてくれた親類方、スタッフの家族、薬問屋さん、近所の大工さん、水道設備屋さん、瓦屋さん、車屋さんなど普段から付き合いのある仲間同士でそれぞれ助け合うことでなんとか乗り越えることができました。常に周りの人と助け合っていることが震災から立ち直る早道ではないかと思います。