令和6年10月16日

柳田温泉病院/持木メディカルクリニック

能登町

柳田温泉病院は医療法人社団 持木会が運営している石川県能登町内にある病院で、介護医療院も併設されています。令和6年能登半島地震により、病院は壊滅的な被害を受け、全壊判定として解体予定。入院患者や入所者は全員一時転院という選択を余儀なくされました。

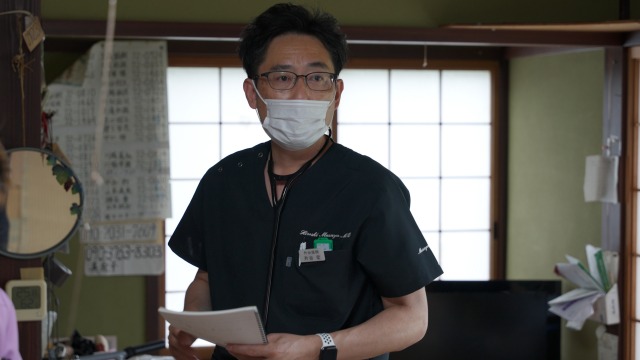

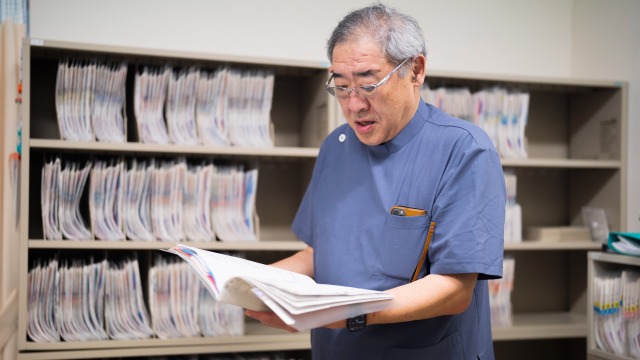

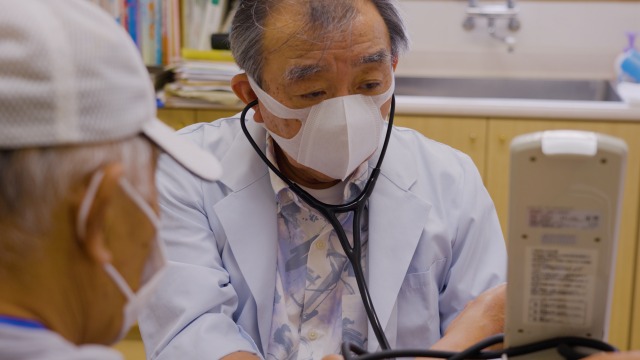

同じく能登町内にある持木メディカルクリニックの院長を務める傍ら、特例として柳田温泉病院の病院長も務める持木大院長は、震災後に周りの方々の後押しもあり、病院の再建に向けて立ち上がりました。今回は全員避難させた震災直後の対応から、その後の再建に向けての活動、そこから見えてきた「病院の再建」を取り巻く課題についてお伺いしました。

持木 大

医療法人社団 持木会 2代目理事長 / 持木メディカルクリニック 院長 / 柳田温泉病院 病院長

地震当時は入院患者さんと介護医療院の入所者さんで141名の方が入院・入居しておりました。2階から4階の病室はスプリンクラーの誤作動も加わりとても使用できる状態ではなく、当日出勤していた職員を中心に1階の安全だと思われたスペースまで布団を担架代わりに運び入れました。全員の安全が確認できたのは明け方だったと聞いています。エレベーターも止まり、屋内の階段につながる扉は建物の破壊やゆがみから開閉することができず屋外の非常階段を使うしかなかったと・・・極寒の中、犠牲者が出なかったことは奇跡だったと思っています。

勤務外の職員も駆けつけようとしましたが道路の破損や土砂崩れ等、引き返すしか術がなかったようでした。

私が病院に到着したのは2日の17時ごろで、その1時間前までは電気が通ってなかったそうです。中に入ってフロアに布団を敷き詰めて寝ている入院患者さんや入所者さんをみた瞬間に「これはもう無理だ」と思いました。

私が病院に到着したのは2日の17時ごろで、その1時間前までは電気が通ってなかったそうです。中に入ってフロアに布団を敷き詰めて寝ている入院患者さんや入所者さんをみた瞬間に「これはもう無理だ」と思いました。

これはどうしたものかと思っていた矢先にDMATの第一陣が到着しました。DMATと相談して早急に避難させることに決め「準備を始めましょう」となりました。早く決断をし過ぎたと思うところもありましたが、今から思えば間違いではなかったと思っています。出勤しているスタッフも全員被災者です。病院に出勤できない職員も多数いました。あの状態が続くことには無理がありました。私も泊まり込みで2日から始めた避難は最終的には19日まで続き、全員無事に搬送することができました。

これはどうしたものかと思っていた矢先にDMATの第一陣が到着しました。DMATと相談して早急に避難させることに決め「準備を始めましょう」となりました。早く決断をし過ぎたと思うところもありましたが、今から思えば間違いではなかったと思っています。出勤しているスタッフも全員被災者です。病院に出勤できない職員も多数いました。あの状態が続くことには無理がありました。私も泊まり込みで2日から始めた避難は最終的には19日まで続き、全員無事に搬送することができました。

野村 清一

柳田温泉病院 事務局長

窓ガラスごと落ちてしまったところもありますし、外壁はひび割れてしまっているところがいくつもあります。

窓ガラスごと落ちてしまったところもありますし、外壁はひび割れてしまっているところがいくつもあります。

介護医療院の中は電灯は落ち、多くの棚は倒れ、壁も剥がれました。穴が空いて、外側が見えてしまっているところもあります。ちょうどお正月でしたから、飾り物とかはそのままになっています。時計も地震があった16時10分で止まったままでいます。

介護医療院の中は電灯は落ち、多くの棚は倒れ、壁も剥がれました。穴が空いて、外側が見えてしまっているところもあります。ちょうどお正月でしたから、飾り物とかはそのままになっています。時計も地震があった16時10分で止まったままでいます。

エレベーターは2基あるのですが、2基とも使えない状態です。電気が通る通らない以前に、壊れて動かなくなってしまいました。それだけでなく、屋内の階段のドアも、今でこそ無理やり開けるようにしましたが、震災直後は完全にドアが曲がって開かない状態でした。

エレベーターは2基あるのですが、2基とも使えない状態です。電気が通る通らない以前に、壊れて動かなくなってしまいました。それだけでなく、屋内の階段のドアも、今でこそ無理やり開けるようにしましたが、震災直後は完全にドアが曲がって開かない状態でした。

知り合いの先生たちに「もう駄目かもしれない」と話をした時に、励ましの言葉とともに「温泉病院は地域に必ず必要だ」という言葉を受け、後押しをされて再建を決意しました。それが地震から1週間後のことでした。その後は、再建に向けてのクラウドファウンディングを始めました。

実際に始めてみて良かったのは、お金以上に勇気をもらえたことでした。もちろん3,600万円以上の支援が集まったことも本当にありがたいことでしたが、皆さんの気持ちやメッセージを届けてもらったことは、再建への更なるモチベーションにつながりました。

今までの慣例もあり、システム上難しいのかもしれません。ただ、おそらくこの先も同じような施設が被災することは絶対にあるので、その時スムーズに再建を進められるようなシステム作りが必要になってくると思います。誰しもが早く再建をしたいと思っているのに、そこに時間がかかってしまうのは惜しいことだと感じています。

患者さんには、転院先に連絡させていただき、希望された方から戻っていただくようにしました。今現在(10月時点)で、40名近くの入所者さんが帰ってきていただいているので、本当に良かったと思っています。

患者さんには、転院先に連絡させていただき、希望された方から戻っていただくようにしました。今現在(10月時点)で、40名近くの入所者さんが帰ってきていただいているので、本当に良かったと思っています。

入所者さんの戻る場所を早く提供したかったこともありますが、病院に残るという希望を出してくれた職員のためにもいち早く再開したい気持ちでした。

病院側としても別のポジションを用意して提案をするという相談を含めてお話をさせていただくこともありました。

医療は絶対に必要なので、災害が起きた時に再建は全国どこでも必要になりうることです。今回の震災を通じて、何らかの形で今後のために制度を変えて、スムーズな再建ができるようになって欲しいと思います。

医療は絶対に必要なので、災害が起きた時に再建は全国どこでも必要になりうることです。今回の震災を通じて、何らかの形で今後のために制度を変えて、スムーズな再建ができるようになって欲しいと思います。

今回協力していただいたDMATの方にも「東日本大震災の時も公立病院の再建に何年もかかって、それでは遅かった」というお話を伺いました。同じことを繰り返さないためにも、今からでも変えていかなければいけないと思います。

今後の課題として、手続きや書類等の簡素化と地方自治体に権限をまかせてもらえないかということです。こちらから県や町に問い合わせをしても国からの返答を待つしか術がなく時間がかかりすぎています。

非常時だからこそ地方分権を現実にしていただきたいと切に願っております。

同じく能登町内にある持木メディカルクリニックの院長を務める傍ら、特例として柳田温泉病院の病院長も務める持木大院長は、震災後に周りの方々の後押しもあり、病院の再建に向けて立ち上がりました。今回は全員避難させた震災直後の対応から、その後の再建に向けての活動、そこから見えてきた「病院の再建」を取り巻く課題についてお伺いしました。

医療法人社団 持木会 2代目理事長 / 持木メディカルクリニック 院長 / 柳田温泉病院 病院長

141名の入院患者・入所者を全員早期に避難させた

─地震発生当時の様子について教えてください。

正月は県外に住む息子の所に行っていました。地震が起きた時点では車で能登への帰路についており能登に大きな地震があったと電話連絡がきました。病院に連絡を入れても全く通じず、行こうとしても通行止めで辿り着けず、結局金沢で1泊して2日に8時間かけて戻りました。地震当時は入院患者さんと介護医療院の入所者さんで141名の方が入院・入居しておりました。2階から4階の病室はスプリンクラーの誤作動も加わりとても使用できる状態ではなく、当日出勤していた職員を中心に1階の安全だと思われたスペースまで布団を担架代わりに運び入れました。全員の安全が確認できたのは明け方だったと聞いています。エレベーターも止まり、屋内の階段につながる扉は建物の破壊やゆがみから開閉することができず屋外の非常階段を使うしかなかったと・・・極寒の中、犠牲者が出なかったことは奇跡だったと思っています。

勤務外の職員も駆けつけようとしましたが道路の破損や土砂崩れ等、引き返すしか術がなかったようでした。

私が病院に到着したのは2日の17時ごろで、その1時間前までは電気が通ってなかったそうです。中に入ってフロアに布団を敷き詰めて寝ている入院患者さんや入所者さんをみた瞬間に「これはもう無理だ」と思いました。

私が病院に到着したのは2日の17時ごろで、その1時間前までは電気が通ってなかったそうです。中に入ってフロアに布団を敷き詰めて寝ている入院患者さんや入所者さんをみた瞬間に「これはもう無理だ」と思いました。 これはどうしたものかと思っていた矢先にDMATの第一陣が到着しました。DMATと相談して早急に避難させることに決め「準備を始めましょう」となりました。早く決断をし過ぎたと思うところもありましたが、今から思えば間違いではなかったと思っています。出勤しているスタッフも全員被災者です。病院に出勤できない職員も多数いました。あの状態が続くことには無理がありました。私も泊まり込みで2日から始めた避難は最終的には19日まで続き、全員無事に搬送することができました。

これはどうしたものかと思っていた矢先にDMATの第一陣が到着しました。DMATと相談して早急に避難させることに決め「準備を始めましょう」となりました。早く決断をし過ぎたと思うところもありましたが、今から思えば間違いではなかったと思っています。出勤しているスタッフも全員被災者です。病院に出勤できない職員も多数いました。あの状態が続くことには無理がありました。私も泊まり込みで2日から始めた避難は最終的には19日まで続き、全員無事に搬送することができました。

─BCPの準備もされていたかと思いますが、震災後の対応として活きたところはありましたか?

もちろんある程度の災害対応については想定をしてはいましたが、今回は全くの想定外でした。エレベーターが止まるのは仕方がないとしても、屋内の階段ですらドアが開かず使えませんでした。全員屋外の非常階段を使って、動けない患者さんや入居者さんを運びました。どれだけ準備をしていても、これは想定できなかったのではないかなという気がします。ただ、皆さんのご協力のおかげで負傷者の方がいなかったのは救いでした。

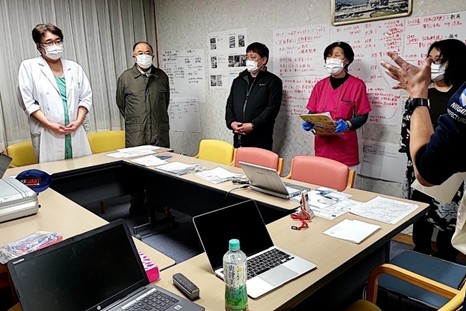

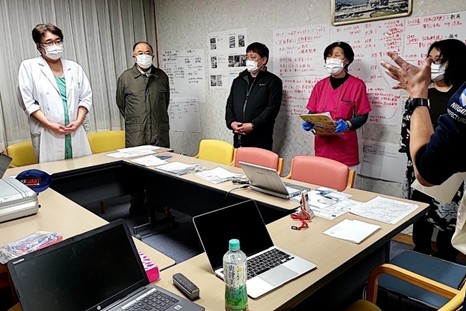

壊滅状態となった病院

全壊判定となった柳田温泉病院は、公費解体となるため、取材時点(10月)でも震災直後の惨憺たる状態が残っていました。柳田温泉病院の野村清一事務局長に、未だ残る地震の爪痕をお見せいただきました。

柳田温泉病院 事務局長

─病院全体の被害について教えてください。

まず一番被害の大きいところですが、病院裏にあるデイケアと職員用に使っている駐車場が地盤沈下して2メートル以上は下がってしまいました。職員の通用口も通れる状況になく、地面下を通る配管も全て寸断され排水もできない状態です。温泉病院ということで、天然温泉を使ったリハビリテーションもしていたのですが、給水もできません。 窓ガラスごと落ちてしまったところもありますし、外壁はひび割れてしまっているところがいくつもあります。

窓ガラスごと落ちてしまったところもありますし、外壁はひび割れてしまっているところがいくつもあります。

介護医療院の中は電灯は落ち、多くの棚は倒れ、壁も剥がれました。穴が空いて、外側が見えてしまっているところもあります。ちょうどお正月でしたから、飾り物とかはそのままになっています。時計も地震があった16時10分で止まったままでいます。

介護医療院の中は電灯は落ち、多くの棚は倒れ、壁も剥がれました。穴が空いて、外側が見えてしまっているところもあります。ちょうどお正月でしたから、飾り物とかはそのままになっています。時計も地震があった16時10分で止まったままでいます。

エレベーターは2基あるのですが、2基とも使えない状態です。電気が通る通らない以前に、壊れて動かなくなってしまいました。それだけでなく、屋内の階段のドアも、今でこそ無理やり開けるようにしましたが、震災直後は完全にドアが曲がって開かない状態でした。

エレベーターは2基あるのですが、2基とも使えない状態です。電気が通る通らない以前に、壊れて動かなくなってしまいました。それだけでなく、屋内の階段のドアも、今でこそ無理やり開けるようにしましたが、震災直後は完全にドアが曲がって開かない状態でした。

再建に向けて、まずはお金をどうするか?

─非常に大きな被害があった中、再建を決意されたとのことですが、まずはそこに至るまでの経緯を教えてください。

クリニックは通常診療の形に戻りつつあります。震災直後も様子を見て何とか仕事は続けられると考えていました。その一方で、柳田温泉病院の状態を見た時に思ったのは「これをもう一度建て直すのは無理だろう」と。ただ、入院患者さんや入所者さんから「帰ってくるから、よろしくね」と言って転院された方々のことを思うと「みんなが帰る場所を作らなければ」と思っていました。知り合いの先生たちに「もう駄目かもしれない」と話をした時に、励ましの言葉とともに「温泉病院は地域に必ず必要だ」という言葉を受け、後押しをされて再建を決意しました。それが地震から1週間後のことでした。その後は、再建に向けてのクラウドファウンディングを始めました。

─クラウドファウンディングは実際に取り組まれてみて、いかがでしたか?

正直クラウドファンディングが何かということもあまり理解をしていなかったのですが、「こんな時は頼れるところには頼っていいんじゃないか」ということで始めることになりました。実際に始めてみて良かったのは、お金以上に勇気をもらえたことでした。もちろん3,600万円以上の支援が集まったことも本当にありがたいことでしたが、皆さんの気持ちやメッセージを届けてもらったことは、再建への更なるモチベーションにつながりました。

─再建となると補助金なども出ると思います。補助金の活用についてはいかがでしたか?

私たちの病院は、医療保険が対象の病院と介護保険が対象の介護医療院が一緒になっていて、どの補助金が適用されるのかが保険対象によってバラバラだったんです。一つの建物を再建するにあたって、「施設ごとに分けて申請してください」と言われるほど煩雑な準備をしなければいけないことはありません。今までの慣例もあり、システム上難しいのかもしれません。ただ、おそらくこの先も同じような施設が被災することは絶対にあるので、その時スムーズに再建を進められるようなシステム作りが必要になってくると思います。誰しもが早く再建をしたいと思っているのに、そこに時間がかかってしまうのは惜しいことだと感じています。

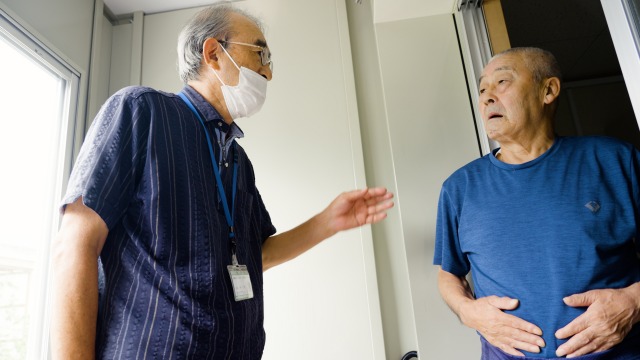

仮の介護医療院を開設し、入所者や職員が戻ってくる場所を

─7月には介護医療院を再開されたそうですが、どのように開設されたのでしょうか?

同じ能登町内にある公立宇出津総合病院から「使用しませんか?」というお話をいただき、その場では「考えます」と言ったもののすぐに借りることに決めました。公立病院内に私立の介護医療施設が入ることがかなりレアケースで様々な問題点はあったものの、能登町、石川県や厚生労働省と協議を重ね開設させていただくことができました。 患者さんには、転院先に連絡させていただき、希望された方から戻っていただくようにしました。今現在(10月時点)で、40名近くの入所者さんが帰ってきていただいているので、本当に良かったと思っています。

患者さんには、転院先に連絡させていただき、希望された方から戻っていただくようにしました。今現在(10月時点)で、40名近くの入所者さんが帰ってきていただいているので、本当に良かったと思っています。

─開設にあたって同時に職員も必要になってくると思います。職員の復帰についてはどのような状況だったのでしょうか?

まず、1月に入院患者さんや入所者さんを全員避難させた後に「再建します」と職員全員に伝えました。ただ再建までは数年単位かかり、そこまで職員に待っていただくことはできないので、給与面の交渉はしつつも、残るかどうかはご自身で決めていただきたいと話をしたんです。もちろんご家族の事情で、退職された方もいらっしゃいましたが、多くの方が残る希望をその段階で出してくれていました。入所者さんの戻る場所を早く提供したかったこともありますが、病院に残るという希望を出してくれた職員のためにもいち早く再開したい気持ちでした。

─施設が変わった以上、希望している職員全員が戻ることも難しいと思いますが、そこは職員とどのようなコミュニケーションをしていますか?

本来なら希望されている全ての皆さんに職務復帰をしていただきたいのですが、元の病院より手狭な場所で仕事をしている以上、職種によっては待機状態になってしまっているのが現状です。今の状況をお伝えした上で、今後のことをご自身で判断していただくようにしています。病院側としても別のポジションを用意して提案をするという相談を含めてお話をさせていただくこともありました。

医療関係者へメッセージ

スムーズな再建ができるような仕組みづくりを

医療は絶対に必要なので、災害が起きた時に再建は全国どこでも必要になりうることです。今回の震災を通じて、何らかの形で今後のために制度を変えて、スムーズな再建ができるようになって欲しいと思います。

医療は絶対に必要なので、災害が起きた時に再建は全国どこでも必要になりうることです。今回の震災を通じて、何らかの形で今後のために制度を変えて、スムーズな再建ができるようになって欲しいと思います。今回協力していただいたDMATの方にも「東日本大震災の時も公立病院の再建に何年もかかって、それでは遅かった」というお話を伺いました。同じことを繰り返さないためにも、今からでも変えていかなければいけないと思います。

今後の課題として、手続きや書類等の簡素化と地方自治体に権限をまかせてもらえないかということです。こちらから県や町に問い合わせをしても国からの返答を待つしか術がなく時間がかかりすぎています。

非常時だからこそ地方分権を現実にしていただきたいと切に願っております。