令和6年8月8日

舩木クリニック

輪島市

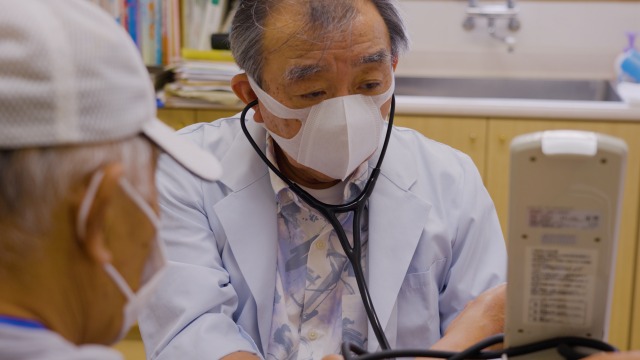

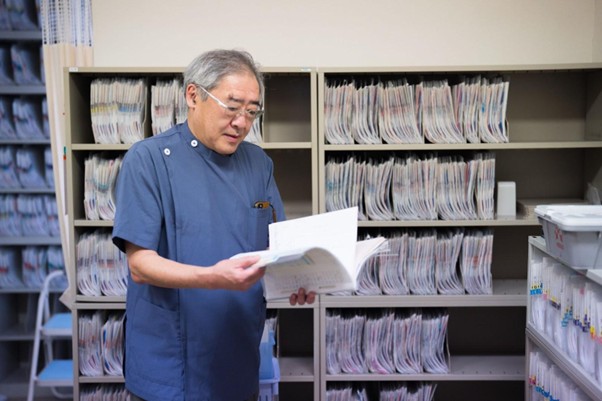

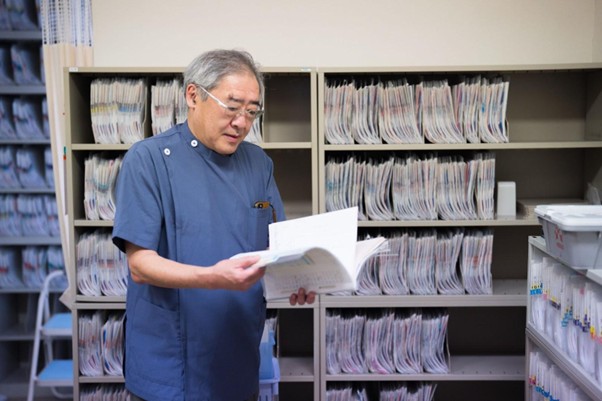

輪島市にある舩木クリニックは、内科・外科・脳神経外科・整形外科を専門に持つ医院です。震災当初は、避難所とクリニックとを往来し診察再開を目指していたという舩木先生。再開の裏側で浮き彫りになってきた、患者の減少や人材不足、それに伴う経営面における課題感があったと語ります。また、避難所でともに過ごしていた舩木先生だからこそ感じた被災者の方のニーズについても話を聞くことができました。

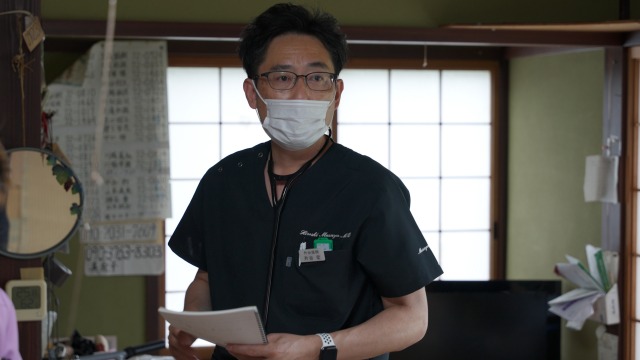

舩木 昇(ふなき のぼる)

医療法人社団フナキ舩木クリニック理事長

地震によってスタッフも辞めてしまいました。その一方で、業務量は震災前と大きく変化してはいませんでした。看護師・事務員合わせて8名在籍していたのですが、そのうち半分が辞めてしまって。診療再開当時は看護師一人で対応していたので、JMAT等から看護師さんを派遣してもらえたのはとても助かりました。

とにかく人手不足の解消が優先ですね。やはり看護師も医療事務も二人ずつはいて欲しいなと。ハローワークにも求人を出して、環境整備を図っています。

そして、何よりも自分自身の健康管理が重要です。非常時には簡単なことではないのですが、よく眠り、しっかり食事をとってください。と言っても食料には限りがあり、塩分の多い炭水化物主体となります。意識的にタンパク質、食物繊維、そして水分の補給が大切です。

ありがとうございました。

医療法人社団フナキ舩木クリニック理事長

避難所とクリニックを行き来しながら診察再開を目指した。

─地震発生当時について教えてください。

発生当時は、金沢市にある自宅にいました。ちょうど車を運転していたのですが、車内でも揺れがわかるくらいの大きな地震が来て、すぐに大津波警報が流れて、お正月気分は一気に消えてしまいましたね。輪島市の病院の様子も心配でしたが、交通状況が読めずすぐには輪島に向かうことはできませんでした。SNSから輪島市に向かっている人がいることを知り、4日の朝、車に生活物資を詰め込んで輪島市へ。まだ状況がまったくわからなかったので、治療を再開することなどは考えられませんでした。─病院の被災状況はどのようなものでしたか?

幸い、建物の損壊などの大きな被害はありませんでした。水道は止まっていたし、電話も通っていないし、CT室の漏電などの心配があったのですぐに診察再開という訳にはいきませんでしたが、輪島市に到着して1週間ほどで病院は開けられる状態にすることができました。カルテなども無事で、患者さんの情報も守られていたのはよかったですね。─診察再開まで、舩木先生はどのように過ごされていたのですか?

輪島市の合同庁舎が避難所になっていたので、その駐車場で車中泊をして過ごしました。昼間は院内を片付けて、食事などは避難所のお世話になりながら、という感じでしたね。私が顔見知りの避難所責任者から「なにかあったら相談させてください」と言われ、避難所でも数名の方の診察をすることがありました。地震による怪我の経過観察や、インフルエンザなどの感染症疑いの方を少し診察した記憶があります。患者さんの数が減っても、現場の負担は変わらない。

─診察再開されていますが、被災前に比べるとどのような環境の変化がありましたか。

まず、患者さんはかなり減りましたね。再開して最初の数週間は、電話も繋がらないので、ごく一部の私の携帯番号を知っている患者さんが来てくれるという状況でした。どこか悪いから診てほしいという依頼よりも、薬がなくなったから処方してほしいという依頼が多かったです。学校通いのお子さんのいる家庭などはほとんど輪島から出てしまっていたので、子どもやその親世代の患者さんは激減していました。ほかの街へ行った人たちがいつ戻るのか、そもそも戻ってくるのかは分かりません。それまでは多い日で65人くらいの診察があったのですが、2月の時点で、1日20人診察があれば多い方でした。現在(7月時点)は35人ほどまで増えてきていますが、それでも少ないですよね。地震によってスタッフも辞めてしまいました。その一方で、業務量は震災前と大きく変化してはいませんでした。看護師・事務員合わせて8名在籍していたのですが、そのうち半分が辞めてしまって。診療再開当時は看護師一人で対応していたので、JMAT等から看護師さんを派遣してもらえたのはとても助かりました。

─人手不足は、今後の診察にも大きく影響しそうですね。

人手が足りないと、お互いに相談もできず、手助けも困難となります。体力的にも気力的にも負担が大きくなり、診療においても質量ともに制限せざるを得ません。実際問題、今までなら当クリニックで行っていた外傷の処置を輪島病院にお願いしたケースがありました。診療時間も今までは午後6時まででしたが、午後4時までと早く切り上げております。こうした悪循環が重なり、人手不足は医院経営にも大きな影響を与えています。ニーズに応えるためには、人手不足の解消が最優先。

─これから診察を続ける上で、心配なこと、課題に感じていることはありますか?

これから、国民健康保険の健康診断や、コロナ・インフルエンザの予防接種など一般診療とは別の仕事も入ってくる予定です。それらの業務と、一般診療との両立を、いまの体制で持ちこたえられるかは不安ですね。それに加えてコロナの感染拡大の波がまた広がったらと思うと、いまのままでは難しいように感じます。一般診療が疎かになっては意味がありませんから、対策を考えなければなりません。とにかく人手不足の解消が優先ですね。やはり看護師も医療事務も二人ずつはいて欲しいなと。ハローワークにも求人を出して、環境整備を図っています。

─受け入れ体制を整備しなければ、ニーズに応えきれないのですね。

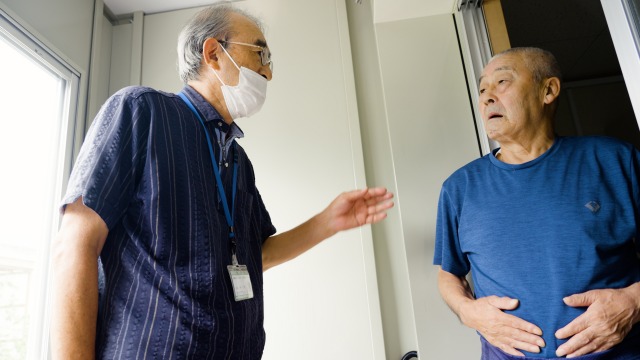

被災してから患者さんと接していて感じるのは、どこか具合が悪いというよりも、話を聞いてほしい、漠然とした不安や悩みを話したいという方が多いということ。その不安や悩みを具体的に解決することはできませんが、日々話を聞いているだけで少しずつ患者さんが元気を取り戻していってくれているようにも思います。そういう姿を見られるのは、医師としてはやはり嬉しいものです。なるべく、多くの患者さんとの接点を増やしていけたらと考えています。─震災後の医療現場への対応で、改善してほしいことなどはありましたか?

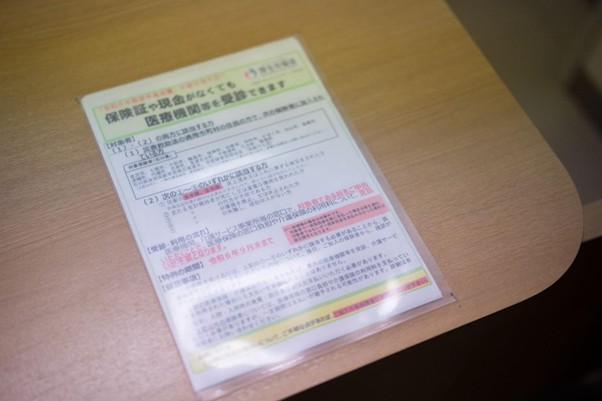

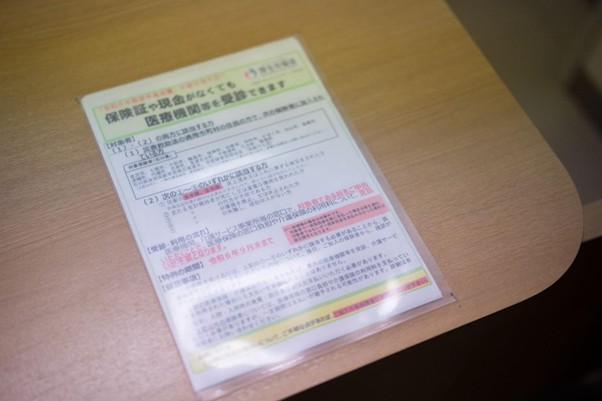

厚生労働省が推奨する制度に、被災者の方で条件を満たしていれば医療費自己負担が不要となる制度があるのですが、その判断基準が曖昧だったのが困りました。支払いをしていただくかそうでないかをスタッフが考えなければならず、その分業務も増えてしまうんです。患者さんの自己申告に頼るしかないので、「家はぐちゃぐちゃになってしまったんだ」と言われると、それは一部損壊なのか、半壊なのか、どこまで支払ってもらうのか悩んでしまう。正直なところ、本当に必要な人にその制度が適応できたのかはわかりません。改善を求めるとしたら、こちらの制度の整備などでしょうか。

医者であると同時に、被災者という視点を得られた。

─震災を通じて、舩木先生自身の心境の変化などがあれば教えてください。

短い期間ではありましたが、私も輪島の合同庁舎での避難所暮らしを経験したというのは大きいと思います。私も医者である以前に、一人の被災者です。避難所での暮らしや、被災による漠然とした不安、恐怖も一緒に味わいました。2月半ばまでは、朝夕と避難所に顔を出して一緒に食事をして、避難所のみなさんとたくさんコミュニケーションを取りました。いまは、医療行為よりも話を聞いてあげることが患者さんの求めていることだったりするのだと気づくこともありました。このような経験を通じて、医師としてできることを考え、患者さんの役に立てたらと考えています。─地域医療の復興において気づいたことはありますか?

地元の医師のLINEグループで情報共有をしていたのですが、ほかの医院の対応の仕方や、利用できる支援などの情報をシェアできたのはありがたかったですね。ただ、置かれている立場、環境がそれぞれ異なりますので、地元の開業医がみんな同じ対応をすべきという事ではありません。自分の守備位置・守備範囲を考えて対応することが重要だなと感じました。医療関係者へメッセージ

被災者と積極的にコミュニケーションを。

─最後に。災害を経験した医師として、医療現場にむけてなにかアドバイスやメッセージをお願いいたします。

繰り返しになりますが、地元の方々と積極的に接しましょう。みんな、悩みを吐露します。そして、話してみると同じ悩みの方がたくさんいることが分かります。たとえば避難所でのルールや、罹災証明の書き方など。会話の中で情報共有し、解決方法が見えてきます。医療行為に直接つながるわけではなくても、いろんな人と顔見知りになることはとても大事なことだと感じました。そういった繋がりのおかげで、私の場合は助けたよりも助けられた事の方がずっと多かったような気がします。そして、何よりも自分自身の健康管理が重要です。非常時には簡単なことではないのですが、よく眠り、しっかり食事をとってください。と言っても食料には限りがあり、塩分の多い炭水化物主体となります。意識的にタンパク質、食物繊維、そして水分の補給が大切です。

ありがとうございました。